いさみやロコワークス・ペーパーキット

オハ12系製作記録

前回の50系客車に続いて12系客車です。

これもKATOからすでに製品化されており、なんでペーパーキットなのかというのがあります。

50系のときは、単にいさみやのユニットサッシに興味があったからなのですが。

50系で「プレスボード瞬着漬け技法」が確立したと思っております、今度は車体スソ絞り車体でも「プレスボード瞬着漬け技法」を試してみたいと思いました。

本当は次作の計画にむけての習作であります。

検索結果からここへたどり着いた方→TOPページ

製作記録その2へ

製作記録その3へ

製作記録その4へ

製作記録その5へ

製作記録その6へ

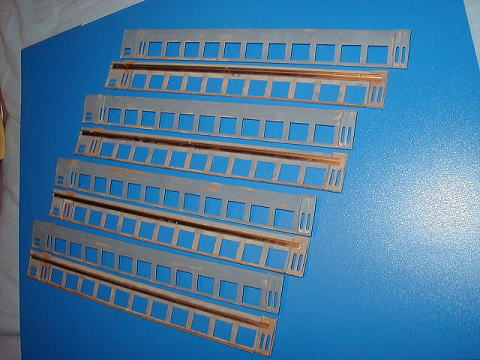

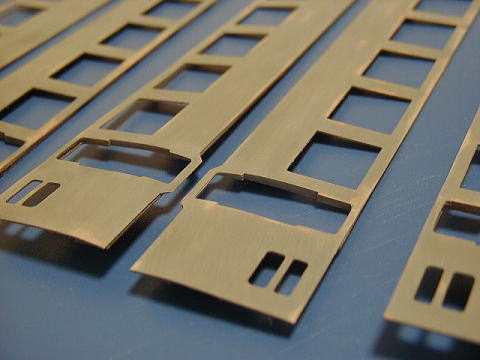

1.ペーパーキット

二子玉川のいさみやロコワークスの店頭には、まだまだ多くの12系ペーパーキットの在庫があります。

しかし、今回のキットは西湘車輌から譲渡してもらったスハフ1輌とオクで衝動落札したものです。(社長すみません)

オハフ13のみ、いさみやで購入しました。(内容的にはスハフと全く同じですが、添付の図面がちがいます)

緩急車が3両というのはちょいとヘンなんですが、基本6両にスハフ1両増結というのもあったようですので、「あり」ということにしました。

それより、緩急車を三両にした本当の目的はKATOがプロトタイプとしていないものにしてやろうと思ったからです。

スハフ12だと車体形状より、次の3グループがあります。

1-90

オリジナル・タイプ、貫通扉窓がHゴム支持。後に車体同色のようなものなっているものもある。

101-148

後期量産タイプ、貫通扉窓が金属ガラス押さえに変更。

KATO12系のプロトタイプのようであるが、貫通扉の窓がHゴム支持ではない。

KATOは貫通扉Hゴム表現しているので、これは厳密にはエラーと考える。

149-163

最終量産タイプ、埋込み収納貫通幌をやめて外吊りの普通型へ変更。緩急室後方窓も50系と同様の縦長に変更。

このグループの中でも昭和52年に製造されたものはAU13のキセが変更されたAU13ANとなっている。

当然ヘソマガリなのでKATOがプロトタイプにしていないものを模型化します。

そして50系で表現した唯一のプラ車体に対するアドバンテージ「貫通路さん板が貫通扉から離れている表現」をするだけかな〜。

2.車体下地作業

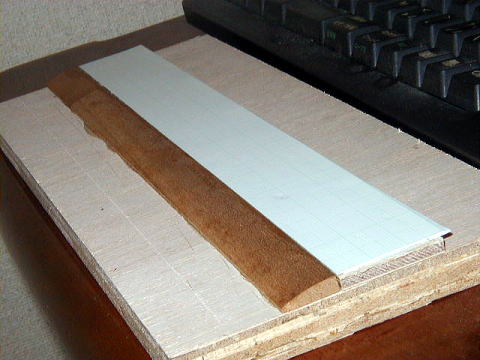

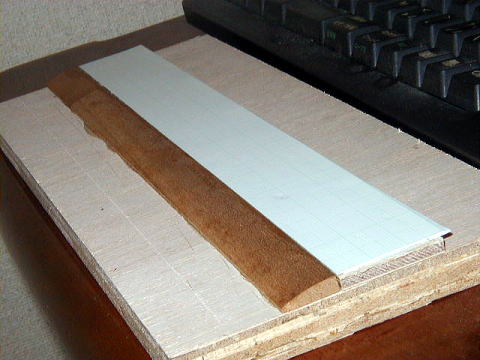

さて、これはキットと関係ない材料です。

近所のホームセンターで木材を販売しているのですが、購入客のリクエストに応じて切断サービスをしております。

そこで発生した切れ端を30円で売っております。

テキトーに買ってきました。

家の中で家具類高さ調整などに使うカマボコ板がなくても、ここですぐ調達できます。

20090906

20090906

そして、プレスボード車体の外板スソ曲面の表現のための治具ができました〜。

スソカーブは手持ちの113系電車に、これまた手持ちの153系電車用屋根板を合わせ曲面の合致する部分を見つけます。

そしてその部分を切り出しまして、台座のしっかりした板に貼り付けました。

平面部分は適当な合板を貼りかさね、曲面部分になめらかにつながるように、いさみや車体方眼紙を貼り重ねました。

1.車体製作開始

さて、治具ができたのでコイツを使ってキレーなスソカーブを・・・・と思いましたが、全く役に立ちません。

プレスボードはやはり腰が強く、スソカーブ部分に横方向にカッターで切れ目を入れて上から押さえてもすぐに戻ってしまいます。

せっかく作りましたが、企画倒れでした。

カーブ曲げだし治具としては役立たず、側板表面仕上げ時の台に使用するしかないですね。

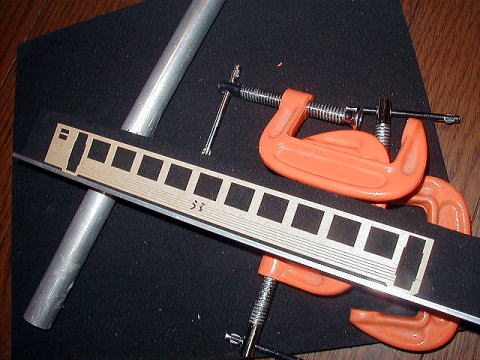

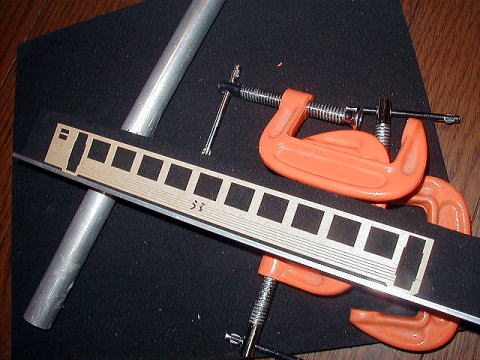

そこでスソカーブ曲げ機を発明?しました。

アルミの直角アングルに「セルスポンジ」という少し堅めのスポンジ厚さ10mm(ゴム系でしょうか??)を貼り付けます。

車体側板をアングルに隙間なく設置します。

スソカーブのある部分を側板裏側にカッターナイフで1〜1.5mm間隔で切れ目を入れておきます。

適当な丸棒(客用扉部分にステップがあってスソが下がった車体であったので直径20mmが都合がよかった)をセットします。

クランプで丸棒を押さえつけます。

ちょいとキツめにカーブがついてしまいましたが、放置しておくと少しずつ戻ってゆきます。

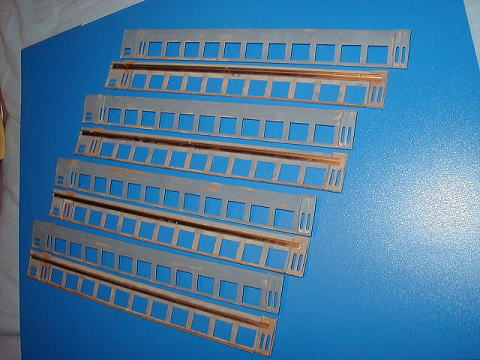

'090913

'090913

そして治具の上で寝かしているうちに、いい感じのカーブに戻ってきます。

治具の上にぴったり沿うようになったら、そこをすかさず瞬着漬けにします。

写真の上、少し色の濃いのは瞬着漬けにした側板です。

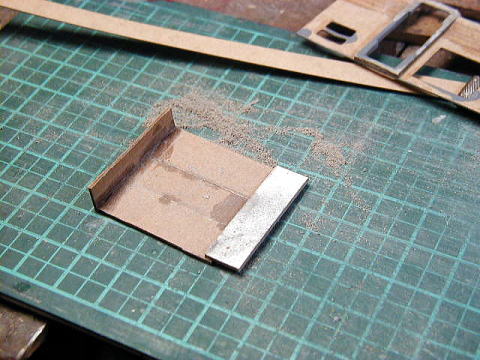

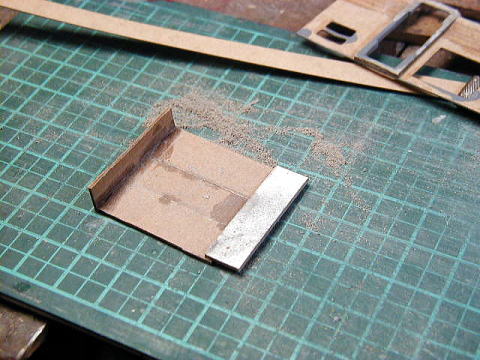

客用ドア・スペーサーけずり台です。

12系客車の客用ドアは二枚折戸になっており、車体外板からはくぼんだ位置になります。

ペーパーキットにはこのくぼみを表現するため1mm程度の厚紙にドアの形を抜いたものが添付されています。

ペーパーキットのオリジナルの組み方は、車体スソから6.5mmの位置で側板を折り曲げます。

このためこの厚紙スペーサーは下部を切り捨てるように指示されています。

指示どおりスペーサー下部を切り捨ててしまうとドア下部の両側に車体との間に三角形のスキマができてしまいます。

私は厚紙をそのまま車体内側に貼り付け、瞬着で固め、内側の余分をけずり落とすことにしました。

これならこれならスキマはできません。

スペーサーのスソカーブ部分を削る時に発生する上から押さえつける力によってカーブが延びてしまわないように、上の写真の台を使用します。

削り終わりましたのでドア周りスペーサーは平面が出ておるハズです。

この上に折戸を貼ればよいわけです。

一方、車体スソには真鍮アングルを接着する予定ですが、スソが内側にカーブしているので直角アングルをそのまま接着するとアングル内側が上を向いてしまい、床板固定が困難になります。

よって車体スソから6.5mmあたりに1mm幅の紙を立て、これにキット添付の補強用紙帯板をのせました。

車体スソ部分はカーブした外板と紙帯板、1mm紙帯による中空構造になります。

また窓間柱部分の裏側にも瞬着を流しておきました。外板オモテに瞬着が回らないよう注意します。

真鍮のユニットサッシ枠をはめ込むのでそれほど補強しておかなくてもよいかもしれませんが・・・。

二枚折戸も瞬着漬にしました。

キットの指示どおり、丁度まんなかに折戸のスジをカッターナイフで入れました。

しかしKATOの12系客車の車体をよく観察すると折戸中央は凹んだスジではなく出っ張っています。

モールドの彫刻の関係で凸凹が逆表現になったか???と思いましたが、実物写真を調査すると・・・・・・。

折戸中央部は上から下まで突起が出っ張ってます。

形状的には丸棒が上から下まで一本通っております。溝はありません!?

落ち着いて考えると、折戸は車体内側に折りたたむように開きます。

上から下まで一本通っておる丸棒はヒンジなのですね、単純に。

中央の溝をガイドに0.3mm真鍮線を置きました。

車体裏側には補強の帯板が出っ張ってますので、単に平面な台ではサフェ吹き後の研磨ができません。研磨台を用意しました。

これで窓周りの平面が出せます。

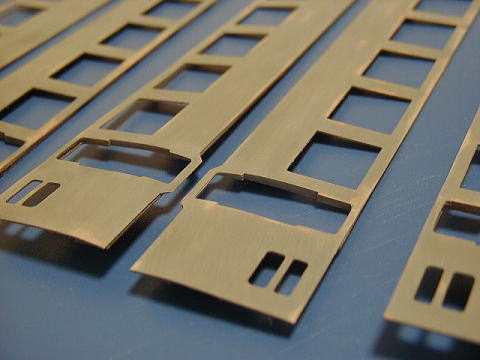

まだ補強材がほとんどはいっていないのでヘナヘナしたり外板が反ったりしていますが、スソカーブいいかんじです。

左からスハフ12−100、スハフ12−0、オハフ13です。

いさみやのペーパーキットには側面のディーゼルエンジン・エアインティクのグリル穴は開いていませんので開けました。

スハフ12はインティクの穴は片方の側面にしかありません。

また給水栓の位置が0番代と100番台で異なります。

なーんて12系なんかには、ひとつも興味がなかったので知らなかったのですが、模型製作はじめると実物ディテールには詳しくなりますね。

090923

090923

給水口も表現してみました。

問題はエアインティク・グリルです。

キハ81以来もうグリル表現やりたくないので、KSのキハ47用パーツを流用してやろうと思っていました。

が市場から姿を消してしまい見当たりません・・・・またまた自作か・・・・。

連結面・妻板です。すべて瞬着漬けのうえ#400で磨きました。

オハ12の前位(デッキ側)は貫通扉はなかったのですが313以降は貫通扉を設置したらしいので、一枚だけ貫通扉を設置しました。

後位(トイレ・洗面台側)には貫通扉があります。

手掛けの穴を0.4mmで開け済です。

スハフ12−100のみ連結面側に尾灯が設置されましたので穴を開けています。

20090929

20090929

オハ12のみ真鍮アングルをエポキシにて固定しました。

次

20090906

20090906

'090913

'090913

090923

090923

20090929

20090929