オハ12系製作記録

3.車体ディテール(つづき)

さて年も改まりましたのでHTMLファイルも改めてみました。(ほとんど意味はありませんです)

さてこのところ制作意欲が低調になってきました12系ですが、このサイトを見てくださっている方々から年始よりご声援をいただきました。

作業継続しできるだけ短期のうちに完成させたいと思いました。

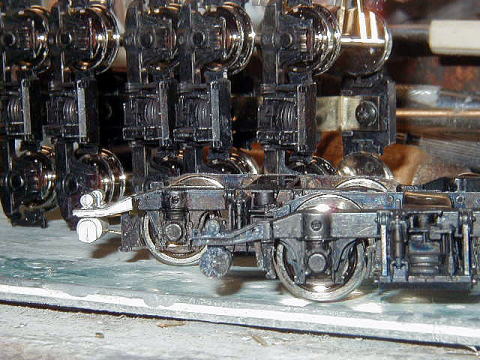

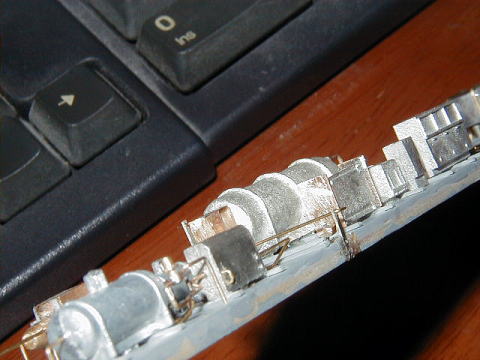

これは車体作業ではなく、いきなり台車になっております。

12系客車の台車はTR217でありますが、TR55を元に設計したもので、ソックリです。

よって台車は日光モデルのTR55を使用します。

ですが台車に車軸発電機が設置されております。

実物写真を穴が開くほど観察してもよくわかりませんでしたが、どうも新しめの車輌はリブ付きの発電機で、初期型はそうでもないようです。

そこで初期型12系の台車はTR55にはエコーの新型発電機を接着します。

最終型12系の台車はTR55+エコーリブ付き発電機でもよいのですが日光モデルTR55と形状が変わらない日光モデルTR60を使用します。

これにはハナからリブ付き発電機がついているんですね、でコスト的には少しおトクかなと・・・・。

さて私は12系客車なんて113系以上に興味がなかったもので、ひとつも資料になるような写真を持っておりません。

もっぱらネットで画像検索するのですが、ひっかかるのは形式写真くらいですね。

そうして、テキトーに作るか〜と思っていた矢先、なんとタニカワ12系客車の改造をやっている人がいるんですね。

横川に保存されているオロ12−841とスロフ12−822の床下機器の取材をちゃ〜んとされているんですね。

資料を見つけてしまったのは仕方ない、発見されたあなたは運が悪いとでも言いましょうか、この方へ即コンタクトさせていただきました。

とても丁寧な方で、なんと撮影された写真をコピーしていただきました。

三八式/16番鉄道模型のbnz34さん、ほんとうにありがとうございました。

スハフ12のデーゼルエンジンなんてもうどうしようかと思っておりました。感謝いたします。

ただし、これだけの実物写真があると言って、すべて表現するのか(できるのか)どうかは別の問題であります。

20100111

20100111てなわけで資料写真鑑賞したり、新年運転会などへ出かけたりました関係で、作業はKS700mmくつずり設置とアングルコック設置のみ!!!

またまた車体ディテールではないかもしれませんが・・・、進めやすそうなところから作業します。

20100117

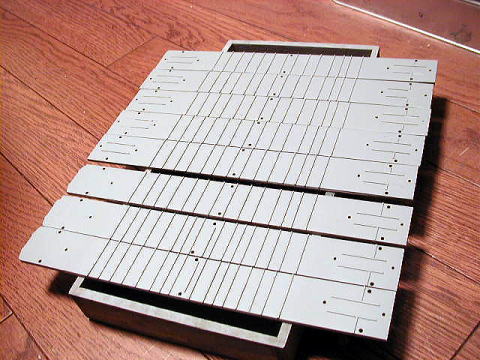

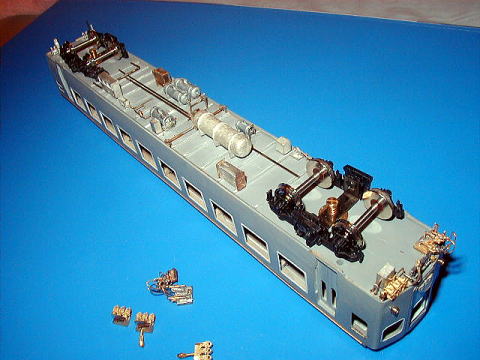

20100117bnz34さんからいただいた写真を分析いたしまして、床板に梁を表現しました。

実際のところ床下機器をこの梁に吊っていますので、梁間隔は均等ではないんですね。

残念ながらオハフ13の床下写真はありませんでしたので、図面上床下機器レイアウトはオハ12ともちょいとちがうんですが、想像でそれっぽく作ってしまいました。

あとはサフェを吹きまして写真の状態になっております。

たいした作業ではないのですが、やはり8輌になると時間かかりますね。

さてさて、せっかくなので床下機器の作業にはいっちゃいます。

4.床下機器関連

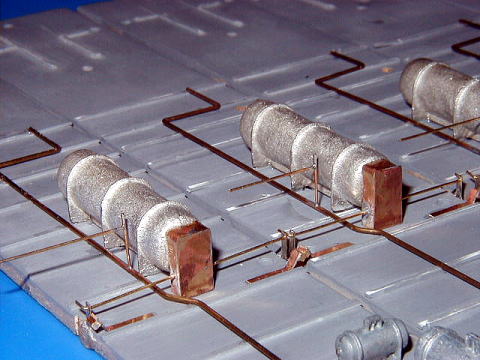

台枠にあわせてタンク類を設置してみます。

このまま接着してしまってもよいのですが、多少配管もしてみることにして固定は保留とします。

中央の水タンクは、いさみやロコワークスにあったオリジナルパーツです。(12系用なのかどうか不明でしたが)

20100124

20100124床下機器のうちタンク類は市販パーツでなんとかなります。

また箱系の床下機器も。これまたなんとかなります。

それ以外のものは難儀します。(まぁどうやって作るか考えている時間が長いだけなんですけど)

まずスハフの発電エンジンまわりはしかたないとして、スハフ・オハフ・オハに共通した、けったいな形状のハコがあります。

ブレーキ制御機のハコらしいのですが妙なカタチです。特に変形五角形のカバーが困ります。

資料を提供してくれたbnz34さんも自作されています。

ここは自作するしかねーですか・・とりあえずハコ部分まで8コつくりました。あとこの左側に3mm径の丸棒をつけます。

さて引き続き床下機器を作成しています。

鉄道模型工作道楽のなかでも床下機器の自作をしていると、なんだかとても下らないことしているのではないかと一瞬不安になりました。

まぁカタチになってくると嬉しいもんですが・・・。

20100131

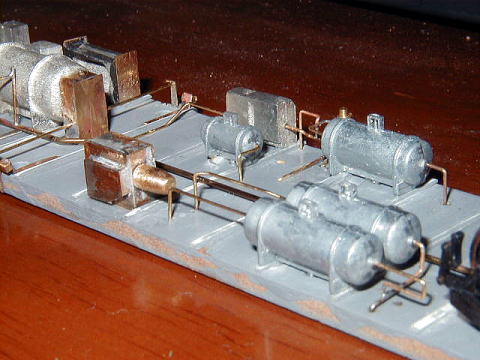

20100131上のほうの2つはスハフの発電ディーゼルエンジンです。

bnz34さんにいただいた写真からDMF15H-Gのシリンダヘッドがはっきりわかりました。

最初はどっかのDMH17Hでごまかしてやろうと思っていましたが、DMF15Hはシリンダヘッドカバーが直列6気筒を主張しております。

あきらかに2気筒×4の8気筒ヘッドカバーと3気筒×2の6気筒ヘッドカバーでは形状が異なるのでエンジン自作せざるをえませんです。

写真は裏返した状態です。

発電機はそれっぽいカタチを取り付け、オイルパンを1mm板で表現してみました。

エグゾーストマニホルドは1mm角線を貼り付けましたが、ここから排気管が伸びているようなのですが、次工程作業とします。

インテークマニホルドは作りかけましたが燃料噴射系配管は0.3mm線で行う予定です。

左のほうのものは、多分マフラーだと思います。0番代と100番台で少し形状が異なるようですので差を付けました。

0番代用の左側のものは、わかりにくいですがM型の補強が正面にあります。

そして手前の8コがブレーキ制御器です。円筒部分が不ぞろいなんですが、2つ以上が並んで設置されるハコでないのでこれでOKとしちゃいます。

あとエアクリーナの箱と燃料タンクを作成予定です。一番の難物はラジエーターですね・・・・。

20100207

20100207エンジン本体とマフラー間を排気管として2mm真鍮丸棒にて接続しました。

そして排気管の前に、エアクリーナーがあります。

これは初期型スハフと100番台スハフで車体側板のルーバー位置が異なることに由来して、エイアクリーナーから車体へ伸びるインテークダクトの向きと形状が異なります。

左の初期型用はマフラー側へ、右の100番台用はエンジン側へインテークが出ていますので作りわけました。

エンジン本体にも燃料系配管やエンジンオイル注入口など真鍮線にてディテールを追加しました。

後ろは自作した燃料タンクです。100番台用は給油口が2つあるのですが初期型はよくわかりませんでしたので、まだ給油口を付けていません。

地味なはんだ付け細工が続いておる最中、bnz34さんから12系の親戚の14系の図面が届いてしまいました。

ますます床下にはまってしまいます〜。

20100214

20100214オハ12水タンクまわりを、ちまちまとやっております。布巻き管にしたいというハナシもありましたが真鍮線にしてしまいました。

検水コックが生えているタンクの四角いカバーは床板付近はホントはカバーがないのですが、工作上の都合によりこうなってしまいました。

空気配管もしたいところですが、日光モデルのエアタンク入荷待ちなのでまだ手をつけられません。

どうも客車の床下、それも新系列系はよく知らんもんで、図面と写真を行ったり来たりでなかなか進みません。

とろあえずオハ12デッキ側です。50系にも似たステップがあります。

勝手に50系と書きましたががこのカタチは12系が元祖だったんですね。

その後14系にも24系にも同様形状のものがあり、最後に50系にも付けられただけでした。

ジャンパ栓は本来はKE系なんですが輌数が多いのと連結面ということで、エコーの(E)でカンベンしてください。

そしてステップ脇にあるナゾのレバーについて、0.5mmの角線と真鍮板を半円に切り出してレバー台座だけ表現しました。

反対側のトイレ側です。

私の設定時代考証では、汚物循環タンクは未設置のような気がしますが、12系最終グループのオハ12とスハフ12には設置することにしました。

今はエコーのカッコいいパーツがあるようですが、おそらく30年くらい前のピノチオパーツがあったのでこれをベースにディテールアップしました。

ナゾのレバー台座だけですがこれも表現しました。

20100221

20100221 20100307

20100307

20100314

20100314

20100322

20100322