いさみやロコワークス・ペーパーキット

オハ12系製作記録

2.車体下地作業(続き)

スハフ12の車体側面にある発電ディーゼルエンジン用エアインティク・ルーバーグリルをどう表現するのか、悩んでおりました。

前回のキハ81ラジエーターグリルのようにフィンを一枚一枚表現することを考えました。

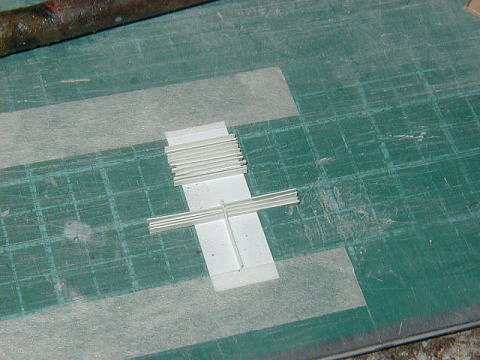

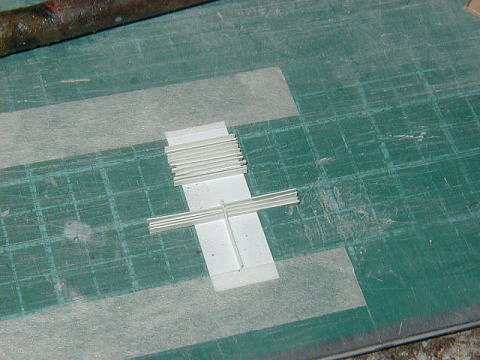

0.2mm厚の紙を1mm幅に切り出し粘着テープの裏に立ててみました。

間隔が粗すぎます・・・。

客車だし、目の細かいグリルだし、0.3mm真鍮線ならべて安易にゴマかすことにしました。

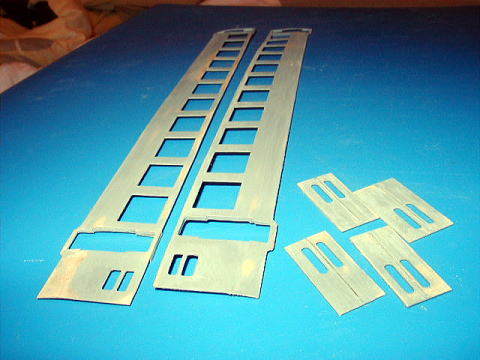

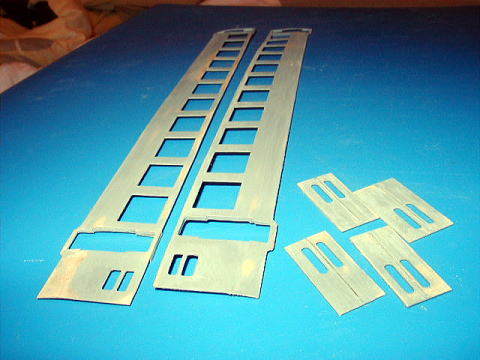

どうでしょうか、0.3mm真鍮線を0.2mm洋白板にならべてハンダ付けしたものです。

けっこうイケてますか?

というわけで悩んでいたグリル表現は安易ですがこれで決定です。

写真左は100番台、右は0番代です。これは仮止めで車体組立て・下地完了した後、グリルを取り付けます。

さて緩急車貫通扉は埋め込みホロの関係で少し複雑な形態をしております。

紙での表現は厳しいので、0.2mm洋白板から作成しました。

貫通扉はきっちりはまり込むのではなく、左右の約0.2mmのスキマができるようにしています。

20091004

20091004

これは仮組で車体組立て・下地完了した後で、貫通扉を取り付けます。

3.車体組立て

ハコ組しました。

両側の幕板部分を角材を接着してつなぎました。屋根板接着のための強化です。

上に載っているのはスハフ12−100です。後方監視窓を50系客車並に幅狭くしました。

スハフ・オハフのすそ絞り部分と正面を接合する部分はまだ固定していません。

屋根板を接合し側面と正面の関係が確定してから調整して固定します。

2009.10.12

2009.10.12

キットの組立て指示では車体の両端部は車体側に10mm長さの3mm板を固定し、これに連結器を固定する構成になっています。

そうすると走行時の前後方向の衝撃を車体で受けることになるため、イモ付けしただけの妻板がはずる可能性があります。

要はキット添付の床板は車体全長分長さのものは添付されていませんので、適当な木材を瞬着で固めて延長しました。

この時代のヨシダ模型OEMペーパーキットに添付されている屋根板の品質は、なかなかのものでありました。

まず厚みが揃っておりません。屋根カーブが左右対称でなかったりもします。

7両分なので屋根板7枚。一枚一枚みな個性的でした。

20091018

20091018

厚みが必要な厚みより薄かったのでゲタをはかすことにしました。

厚みも板によって異なりましたので、0.2,0.3,0.5mmの厚みの紙でそれぞれ高さをかさ上げしました。

屋根カーブ自体は、まぁまぁなので肩部分の削りだしを注意して行います。

写真は肩を削り、一回目のサフェ筆塗り後#320で研いだものです。

表面仕上げはまだまだ時間が必要ですね。

ついでに車番を決めることにしました。

スハフ12 75 大ミハ 昭和45年第一次債務 貫通扉Hゴム後金属押さえ改造

スハフ12 157 大ミハ 昭和52年第ニ次債務 外つりホロ・AU13AN

オハフ13 1 大ミハ 昭和44年民有 貫通扉Hゴム

オハ12 243 大ミハ 昭和45年第一次債務

オハ12 244 大ミハ 昭和45年第一次債務

オハ12 245 大ミハ 昭和45年第一次債務

オハ12 356 大ミハ 昭和52年第ニ次債務 貫通扉増設・AU13AN

・・・もう一両オハ12が欲しくなりました。

というわけで、一両増車しました。

オハ12 246 大ミハ 昭和45年第一次債務

とします。

これでスハフ-オハ-オハ-オハ-オハ-オハフ+オハ-スハフが可能となり、編成としてもホンモノっぽくなりました。

いさみやに行けば在庫は、まだたくさんあります。

先行7両に作業の追いつきをします。

ある程度手順が確定したので作業は早いです。

20091025

20091025

先行の7両はサフェを塗り重ね、#400で屋根板の表面仕上げをしました。

8連というのはペーパー車輌では初めて体験する長編成になりますが、本命の20系作成作業に耐えるための練習?でもあります。

屋根板をエポキシ接着剤にて接合します。

Cクランプは真鍮板折り曲げ機で使用しているものですが役にたちます。

少し上から押さえつけすぎで側板・窓間柱が曲がっておりますねー。

やっとハコになりました。

屋根板の両側は仕上げていたんですが、やはり側板との段差修正したら木目丸出しになってしまいました。

ゲタにはかせた紙の断面も白く見えています。

20091101

20091101

オハもハコになりました。

8両分の屋根板を貼り付けたのですがエポキシ接着剤、けっこうな量使いますね。

その後、やはり屋根の肩部分カーブが気になりました。

いさみやのキットオリジナルの妻板のカーブでは肩がイカリすぎているように感じられましたので、#240耐水ペーパーでばりばり削って丸みを出してみました。

写真に少し写っている青い車体は、何を隠そうKATOオハフ13です。(オクで車体だけジャンクを入手しました)

今回ペーパーキット作成にあたり、作成の資料として車体だけ入手し参考にさせていただいております。

そしてサフェを吹いて#600で仕上げ、再度吹いて#800で仕上げたところです。

スハフ(手前2両)の屋根には排気管の穴をあけました。とりあえず3mm角の四角い穴です。

またスハフ・オハフとも、三面折妻の稜線がそのまま屋根に連なっているところを表現したつもりですが、サフェだとよくわかりませんね。

20091108

20091108

そして車端の絞りです。注意して削っただけですけど。

これは新系列・客車の車体の特徴ですね。(例外的に381系電車にはありました。気動車も、ですね)

なお、客用扉の両側の手すり設置部分は車体がその分凹んでおりますが、客用ドアのレベルまでは凹んでおりません。

キットのままですと客用ドア・レベルまで凹みますので、厚み0.5mmの紙を切り出し貼り付けました。

これで車体下地仕上げはほぼ終わりです。

つぎへ

20091004

20091004

2009.10.12

2009.10.12

20091018

20091018

20091025

20091025

20091101

20091101

20091108

20091108