キハ26・キハ55

国鉄最初の準急用気動車です。

細かい説明は必要もないでしょう。

私はもともと、私鉄電車が大好きであったのですが、高校生のころ国鉄気動車が大好きな人に出会いました。

彼の故郷の芸備線の写真などを見せてもらい、そのうち地元の福知山線に何回か通ううちに気動車の魅力を理解してしまいました。

私の魅力理解のうち模型的には、以下の一点に尽きます。

・17系から58系に至るDMH17系はすべて混結が可能であること(新系列の40・47系もできます)

普通用から急行用まで混結できる車輌って電車にはない魅力ですね。順列組み合わせ楽しそう。

急行型だけ集めれば急行になるし。

車体幅2600の17系に2900の58系連結した図は凸凹編成の極みです。

蛇足ですが旧型国電はこの意味で気動車に通じるものがあり、後年ハマってゆきました。

というわけで、阪鉄車輌にはキハ17系から58系まで35系を除く国鉄気動車の真鍮キットが山を成しております。旧型国電の山も低くはありませんが・・・・・・・

これから一気にヤマを崩してゆくために競作の力も借り、まず最小勢力の55系から手を付けます。

また今回は阪鉄車輌としては、初めての同時複数車輌の並行作業となります。

その2へ

その3へ

その4へ

その5へ

その6へ

検索結果からここへたどり着いた方→TOPページ

キハ26 1〜

55系気動車のうち1エンジンタイプのものです。

初期型は側面窓がいわゆるバス窓になっています。編成のアクセントに1両ほしいと思いました。

これは恐らく20年近く前にフェニックスのキットを購入し組み立てたもので組みなおすことにしました。

たぶん、紙工作から転向して、はじめて手をつけた真鍮キットのはずです。一度も完成したことがないキットなので是非完成させたいと思いました。

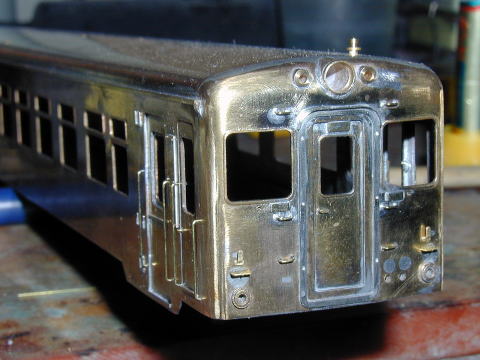

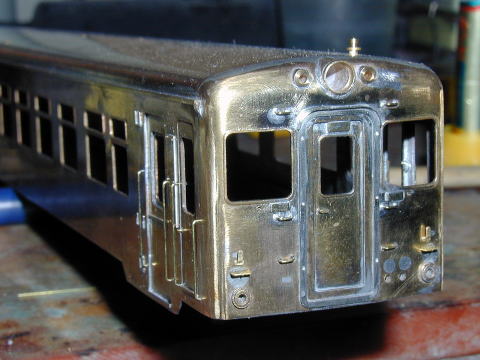

すっかり酸化しております。ハンダつけはヘタクソでした。でもハンダの削り落としは我ながらキレイにしていました。

でも気に入らないのでバラすことにしました。(記念すべき真鍮キット組立て第一号でしたが)

コンロでバラバラにしました。

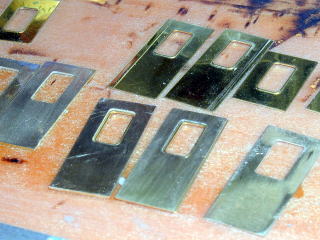

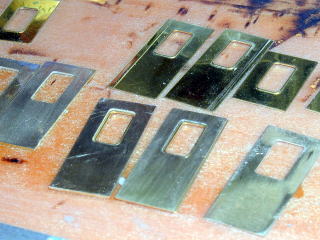

写真は部品確認に並べたものです。床板にインサイドギア対応の四角い穴がありましたが真鍮板で埋めてしまいました。

キハ26 101・キハ55 101

これはオークションで手に入れたものです。キットが山を成しとるというのに在庫を増やしている奴がいます。

これは病気で、治らないのかもしれません。

車体は同じですが、一応左がキハ26、右が2エンジンのキハ55です。

オークションで入手したものなので部品確認に並べました。

添付床下機器は20年の間に精密なものに変わっていました。

特にエンジンはタテ置き直8とわかる形になっておりました。

窓回りは断面にわざと丸みを持たせるためダルなプレス抜きになっていますので、裏に強烈にカエリがありますのでこの削り落としからはじめる必要があります。

正面パーツ比較

4/17

4/17

左から、いさみや・FUJI・フェニックスと並べました。

フェニックスの尾灯穴が妙に位置が高いです。どうもFUJIになって改良されたようです。

北千住へ行って新しい正面パーツを入手するかどうか検討中です。

いさみやの正面も寸法的には正確です。これも真鍮パーツに換えたいところですが、競作ルールに反してしまいます。

フェニックス製正面の尾灯の位置がどうも気に入らないので、北千住へ電話したところ在庫がないということが判明しました。しかたなく諦めるわかにもゆかず、自分で改造することにしました。

一番右がフェニックスです。FUJIの尾灯位置に合わせて穴埋め、改造しました。

でもなんだか正面窓の大きさもちがいます。

連結面側には手かけ用の穴をあけました。

乗務員室直後の客用ドアの窓には保護棒を設置できるよう一段へこんでいます。

これをFUJIキットでは表現していましたが、へこみが浅いような気がしましたので0.5mm板から切り出しました。

4/24

4/24

車体は客用窓のカエリが大きいので組み立てる前に、車体内側をヤスリガケします。

車体をハコにしました。

シルヘッダーがないのであとはあまどいだけですね。

5/1

5/1

新旧製品でけっこう顔つきがちがいます。(左;フェニックス・右:FUJI)

どうもフェニックスは正面窓が少し大きいようです。

ヘッドライト・ケースを固定しました。

シールドビーム改造によるカバーはドリルレースで作ってみました。

右のホーンはふた付きに改造です。(ちょっとハンダが残っていますね)

6/11

6/11

3両で微妙に変えてみました。

車体ディテール

しばらく、郵便・荷物電車などに寄り道していましたが、こちらに戻ってきました。

ドア下ステップを真鍮0.5mm帯板で、ドアヘッダーを洋白0.5mm帯板でそれぞれ表現してみました。

また乗務員ドアと客用ドアの間にはタブレット保護板がありますので0.2mm厚真鍮板を貼り付けました。

6コのボルトのアタマは真鍮線を植えて表現するため穴をあけたところです。

あまどいは0.8mmの帯板です。当初KSの帯板を使用しようとしたところ長さが足りませんでした。

キハ55系は車体長が長く、20m電車用だと届かないのです。

さてあまどいの両端の流し込み口の形状には悩みました。

TMS2003・10月号の花岡孝宣氏のキハ20の記事や実物写真を参考にしました。

私は0.8mm真鍮線を直角に曲げ、車体に0.8mmの穴をあけてそこに差込みました。

花岡氏はあまどいと流し込み口のところにさらに三角形の小片を追加されています。私もそうしようと思っておりますが、0.8×0.8の三角形をどうやって切り出すのか悩んでおります。

11/6

11/6

同じような作業を3両分行うと飽きました。

アマトイ端の三角は0.8mm帯板を斜めに切断し仕上げたところを、切れるニッパーで切断してなんとか作成しました。

が大きさ形が不ぞろいになってしまいました。

上の写真では判りにくいですが三角板は付いております。

上の写真は0.2mm保護板の6本のボルト頭を表現のために0.3mm真鍮線を裏からハンダ付けしたところです。

キハ55系や20系は車内に大きく排気管が張り出しています。

特にバス窓タイプの初期車はびっくりするくらい大きな張り出しがあります。

車内を淡緑に塗装して窓から見えることを期待して表現してみました。

この排気管張り出しはキハ26−400には旧ロであったためかほとんどありません。

車体ディテールがほぼ終わったキハ26138。

特徴である耐雪ホーンに配管を付けてみました。

車体ディテールがほぼ終わったキハ26210。

特徴である正面スソのバンパーを付けてみました。これはメッキの上、塗装後の装着の予定です。

福フチ車にこんなバンパー付きのキハがいたとは知りませんでした。

これを見るとなんか間延びして見えます。京阪1900のバンパーの位置のほうがカッコイイですね。

11/27

11/27

車体ディテールがほぼ終わったキハ2618。

この車輌は正面にホロを取り付けます。(取り付けることにより上の2両との表情のちがいをごまかします)

次

4/17

4/17

4/24

4/24

5/1

5/1

6/11

6/11

11/6

11/6

11/27

11/27