キハ26(その2)

その3へ

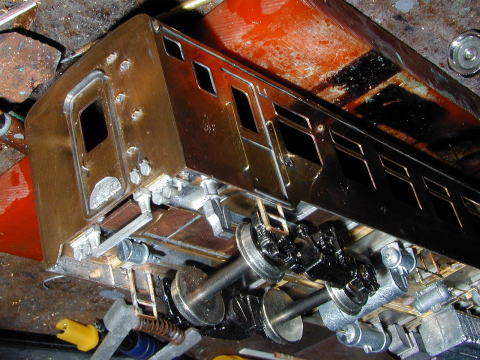

下回り

12/4

12/4

床板に1mm角線で台枠を表現してみました。

キハ20の台枠を参考にしました。客用窓の位置ごとに2本横梁がるようですが、想像の域を出ていません。

資料を参考にしながら床下機器を並べてみました。

上下さかさまの写真です。

エコーの消火器入れGETしました。

エアホースはフクシマの右コックです。

連結面側です。エアタンクにはそれっぽくパイピングしてみました。

ピンボケ写真になってしまいました。

室内排気管が窓から少し見えます。

暖房機は日光もオリジナルパーツは採用せずエコーのものを利用しました。

これは高校生のころペーパーで作成したキハ17から転用です。エコーがパーツを発売しだしたころのものでまだ番号がありません。

12/11

12/11

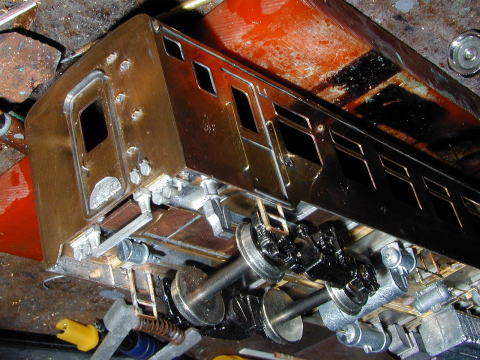

残りの2両は動力化します。MPにて片台車駆動とします。

写真はMPとモーターをKSのMP用床板に仮置きして、台枠表現を考えているところです。

なんとか台枠表現ができました。気動車の床下に二週間もかかりました。

上がキハ26138、下がキハ26210としました。

日光モデルの出来のいいDMH17をまっぷたつにするのは忍びないのですがMP化のためしかたありません。

DMH17系の気動車は一軸駆動なのでMPの二軸駆動はヘンなのですが、軸重不足で空転するよりいいでしょう。

138と210で消火器のハコの位置が異なります。また210はジャンパホースを装着しているので右のジャンパ栓は車体側に取り付けています。

少しパイピングがさびしいようですが・・・・

台車後方の四角い穴はヘッドライト点滅のスイッチを付ける穴です。エコーモデルで師匠に「DCCにすれば」と言われてしまいました。

温風暖房器は138と210で形態がちがいます。写真ではわかりにくいですが210のほうはエコーの古いタイプの形のものを取り付けています。

室内の排気管張り出しがちらっと見えます。内装塗装後の効果がどのくらいあるか楽しみです。

210正面スソ部分のはバンパー取り付け用の穴をあけています。

12/25

12/25

ようやく4両が生地完成レベルに到達しました。

阪鉄車輌の同時並行製造能力の限界はせいぜい2両くらいで4両は厳しかったですね。

この後は塗装前の調整・作業もれチェックを行ってゆきます。来月には塗れるかなー。

作業チェック

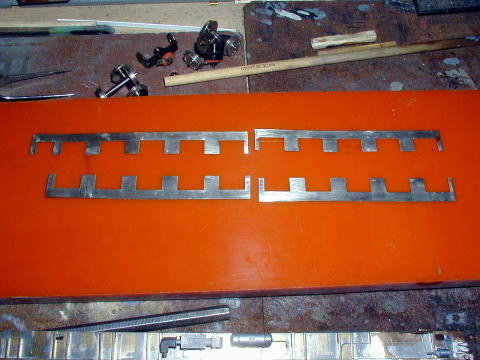

見直しを行っているうちに重大なことがわかりました。

バス窓キハ26にサッシがありません。古いキットなのでどんなパーツが添付されていたのかも不明ですが20年近い間に紛失していたようです。

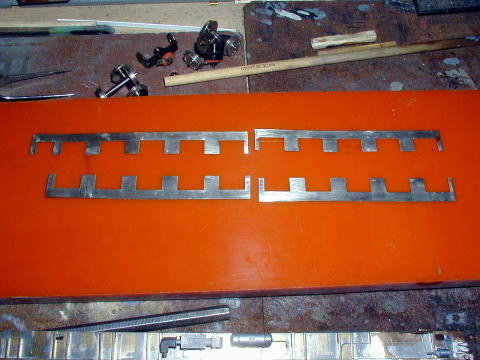

あきらめるわけにはいきませんので、0.2mm洋白板から切り出すことにしました。

実は洋白板を切るのは初めてだったのですが、扱うと真鍮とは硬さが異なり、そのしなやかな材質が気に入ってしまいました。

今回、いつも使用しているヘラクレスの歯がなくなったのでバローベの歯を使用しました。

洋白だったのかバローベの歯がよかったのか、糸鋸を自身の重みで挽くだけで、すっとまっすぐ前に進みます。

仕上げのヤスリがけが少なくてすみました。

さて台車にエコーのロスト製排障器をつけたくなりました。

エポキシで貼り付けることを考えましたが、強度面からダイカスト用ハンダを試してみることにしました。

年末、いさみやへ行って入手してきました。ふつうのハンダより硬く重いものです。

専用フラックスは粘性の高いドロっとしたものでした。

いさみやから出てきたところを勤務先の取締役に発見されてしまいました。立ち話したところ常務も鉄道模型をしたことがあるらしく一定の理解を示されました。帰宅後、会社公認の道楽になったぞと妻に説明しております。

ふつうのハンダ付けと同様の感覚で作業できました。ただしコテは100Wレベルが必要です。

ふつうのハンダ付けと違うのは専用フラックスはホントのフラックスであったため熱による煙と臭いがかなり強かったです。

12/31

12/31

あとはタブレットキャッチャーをどうするか考え中です。

次へ

12/4

12/4

12/11

12/11

12/25

12/25

12/31

12/31