クモハユニ44803・製作記録(1)

いわずと知れた身延線の合造電車です。

もうペーパーキットはやめたつもりでしたが、いさみやの店頭で見かけてほしくなりました。

ひとりで作成するのも淋しいので仲間を引きずり込むことにし、競作企画を提案しました。

三人が参加することになりました。うち二人はHPに作業を掲載されています。

・関東方面幹事

・関西方面からの参戦

・クモハユニ44803・製作記録(2)へ

・クモハユニ44803・製作記録(3)へ

・クモハユニ44803・製作記録(4)へ

・クモハユニ44803・製作記録(5)へ

検索結果からここへたどり着いた方→TOPページ

1.TAMIYAスプレーワーク購入

ペーパー車輌の作成のしかたは人それぞれですが、私はまず組む前にサーフェーサーを吹くことにしています。

スプレーガンを初めて買ったのですが、本当は他の真鍮車輌にいきなり本塗装する自信がないので塗装練習にこのキットを使うのです。

いさみや社長おすすめの構成です。

2.作成方針

方針というほどのたいしたものではありませんが、他の真鍮キット組立車と同等の表現はしたいと考えました。

よって真鍮車にも使用しているパーツをクモハユニ用に揃えました。

木製乗務員扉(エコー)

客用プレスドア(KS)

ドア部分ヘッダー(エコー)最新パーツです。

1800・1500・1200・1100ドア用リベット付きヘッダーが含まれます。

テールライト(天賞堂)

クツヅリ(KS)500・1100・1200・1800の網目付き

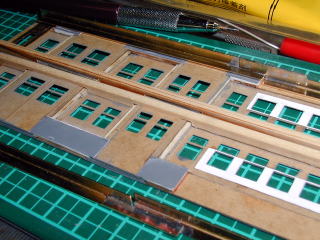

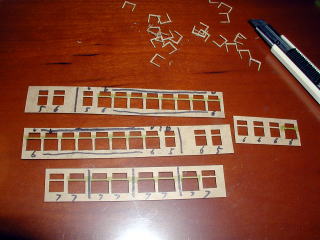

3.二段窓

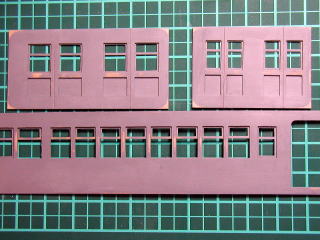

実物資料から戸袋窓や500・600・700の窓幅確認しました。

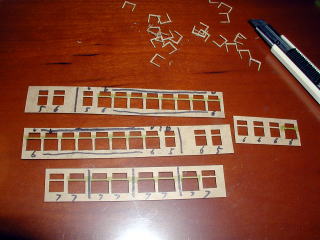

そしてサッシパーツについてどの部分がどの窓に対応するのかを確定させました。

フェルトペンで窓幅や戸袋の「ト」を入れています。なぜか左サイドの客扉戸袋窓印をまちがってしましました。

下段のサッシ部分を切り落としました。

プレスボードは切りにくく、イトノコ・ヤスリで整形する真鍮キットがいいなと思ってしまいました。

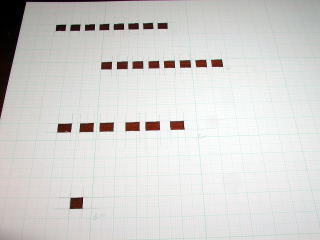

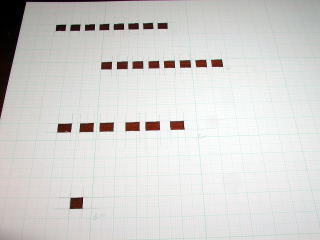

下段サッシはいさみやの車体用方眼紙から切り出します。

久しぶりのペーパー窓抜きはうまくできませんでした。(小学生レベルでした)

この窓抜き作業は相当高い集中力がないとできません。

改めてペーパーで自作する人は凄いと思いました。真鍮作業は楽だと感じました。

4.正面運行番号窓

803は運行窓が2桁です。

TMSのスタイルブックのモハ42の図面を参考に小さめの窓を開けました。

カッターではきれいに開けることができないのでおおまかに切り、瞬間接着剤で固めてヤスリで整形しました。

5.荷物ドア戸あたり

荷物ドア戸あたりを凹ます必要があります。

ボールペンやらカッターやら金属ケガキ針などいろいろ使いましたが、盛り上がってケバ立ってしまいました。

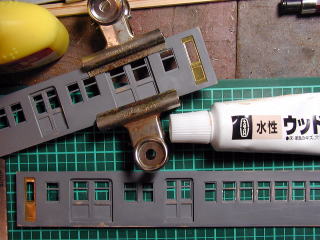

6.下地塗装

いさみやのサーフェーサーを東急ハンズで買ってきたビーカーで薄めていよいよ初塗装です。

スプレーガンの使い方もよくわからずはじめはいくらボタンを押してもエアしか出ません。

噴射量はガンの後ろをねじって調整することがわかりました。

厚めにふくのは簡単でしたのでタレも気にせず吹きました。

冬のシンナー遊びは手がかじかんでつらいです。

乾燥させて#400耐水ペーパーで磨いてみました。

地肌が出てしまいました。荷物ドア戸あたり溝はまだケバ立っています。

もう何回かこの作業の反復が必要のようです。

7.側板・妻板組み立て

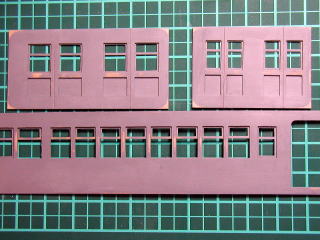

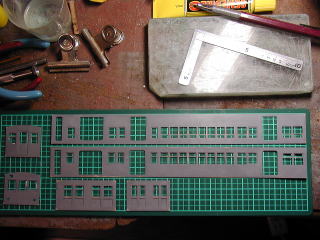

下地塗装・耐水ペーパーで研磨を3〜4回繰返しました。

#800耐水ペーパーにて磨いたところようやく真鍮車体並の側板になりました。

荷物ドアの戸あたり部分のケバも消えました。

写真では地肌が出ている部分がありますが、この部分は瞬間接着剤を染み込ませているのでケバ立ちません。

組立は木工用ボンド(酢酸ビニルエマルジョン)を使用しました。

接着剤がはみ出しても表側は下地塗装しているので水でふき取れるのが便利でした。

二段窓表現の下段窓はまだ貼り付けていません。

3/21

3/21

下段窓サッシを切り出し、サフェ吹き・磨き後貼付けました。

荷物扉のスペーサー厚紙を貼って錘をしています。これは普段、ハンダ付け時の定盤がわりに使用しているガラス板です。

3/21

3/21

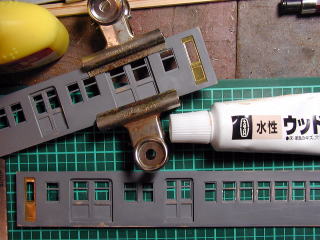

乗務員扉と客用扉は真鍮パーツを使用します。先にシールプライマーを吹きました。

乗務員扉にはノブを0.3mm線で表現しハンダ付けしています。

3/25

3/25

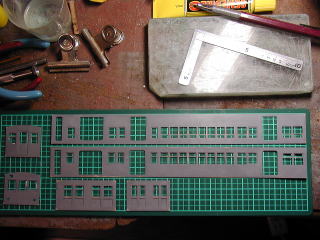

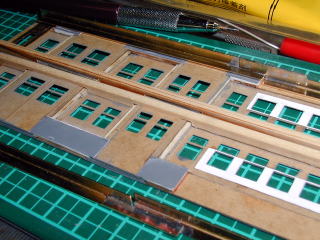

真鍮ドアを貼付け、補強材のプレスボードを張り合わせました。

これで側板は結構頑丈になりました。

荷物ドアを貼り付ける前にパテにてスペーサー断面を整えます。

パテは木工用水性のものを使用しました。乾きが早く使いやすいです。

いさみやの組み立て解説には補強の角材は荷物ドアの部分は切断して貼りつけないようにしています。

しかし、側板の平面性を出すには全長にわたり通しで貼り付けるほうがよいと考えます。

荷物ドア部分のあたりをカッターで削りました。

また窓下の補強は角材ではなく4・4mmアングルに変更しました。

側板側は荷物ドア間を補強紙にて段差をうめ、アングルも荷物ドア部分の厚み(1.5mm)オフセットさせて継いだアングル材を作成しました。

やっと電車らしくなってきました。

床板は真鍮にしようかとも思いましたがペーパーキットらしくしたかったのでキットの木板を使用します。

3/28

3/28

日光のM用ボルスターを改造して、ボルスター兼カプラー台としました。

また台梁を1×1アングルで表現することにし台車間に置いてみました。

キットの屋根板は厚みが1mmくらい厚かったのでカンナで削り調整しました。

803の特徴である低屋根部分はノミで削りだしです。

サフェ吹き・耐水ペーパーで磨きを繰り返します。

NEXT Page

3/21

3/21 3/21

3/21

3/25

3/25

3/28

3/28