クモハユニ44803・製作記録(2)

いわずと知れた身延線の合造電車です。

もうペーパーキットはやめたつもりでしたが、いさみやの店頭で見かけてほしくなりました。

ひとりで作成するのも淋しいので仲間を引きずり込むことにし、競作企画を提案しました。

三人が参加することになりました。うち二人はHPに作業を掲載されています。

・関東方面幹事

・関西方面からの参戦

・クモハユニ44803・製作記録(3)へ

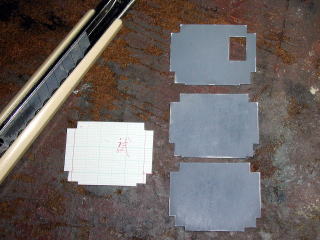

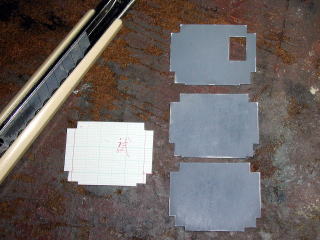

8.間仕切り

乗務員室・荷物室・郵便室・客室と4つに区切られています。

省略しようかとも思いましたが、斜めからの実物写真で仕切りの影が認められるので区切ることにしました。

いさみやの車体方眼紙0.3mmから大まかに切り出したもの(左のサフェ吹きしていないもの)を各仕切り場所に試しはめし外寸の差異をトレースして右の3枚を作成しました。

木工ボンドで接着・設置したところです。

乗務員室・荷物室の仕切りには荷物室へのドアがあり窓開けのみ表現しました。(位置・寸法は想像です)

荷物室・郵便室の仕切りには両開きドアがあるようですが閉まった状態と考え省略です。

郵便室・客室の仕切りには郵便物仕分けの棚があるのですが紙で作成するのは困難なので今回は省略です。

いい感じになったと喜んだのですが、乗務員室・荷物室の仕切りを設置した結果、乗務員室内へのアクセスが不能になってしまうことになったのをこの後、気づくのです。

9.屋根接合

エポキシをこってり盛って接合したつもりでしたが側板と屋根板の間には隙間が発生しました。

隙間はしかたなく接着剤で埋めました。

妻板角は丸めたので紙の地肌がでてしまいました。

荷物ドア・郵便ドアまわりは瞬間接着剤を染み込ませて補強していましたが、これが紙厚を膨張させていました。

車体長さ方向からすかしてみると無視できない状態であったため膨張分を削りました。

波打っていた外板をなんとか修正したところです。再度サフェ吹きが必要です。

一方、この電車はインサイドギア駆動して荷物室にモーターを収める予定です。

なお通常とは逆の方向にM用ボルスターを設置します。(2コ穴がボルスター取り付け用)

車体スソと床板下面がツライチになるので床板固定ネジは平頭のものが埋まるようにしました。

4/4

4/4

モーターがボギー内側に架装するため、インサイドギアを装着したM用台車でもエコーの排障器を取り付けることが可能になりました。

日光モデルの床下機器をエポキシ接着剤で固定してみました。

床板を車体スソとツライチ高さにした関係で、接地スイッチやヒューズ箱には1mm厚の足があるため、それぞれの取り付け位置については床板を1mm掘下げてあります。

抵抗器・制御器側の写真はあるのですが、反対側のコンプレッサー側の写真が見つからなかったのでほとんど想像で機器を配置しました。

また車体スソに見える配管も想像で、それっぽくしたのでウソかもしれません。

真中のハシゴ状のものは1×1アングルで梁を表現してみたものです。

荷物室・郵便室ドア腰板部分が四角く凹んでいますが、ドア板厚み分(0.5mm)の凹みかたはどう考えてもオーバーです。

よって、いさみやの車体方眼紙(0.3mm)から凹みの大きさに切り出しはめてみました。

4/11

4/11

再度サフェ吹きしました。

写真でこの角度から見るとわかりませんが、荷物ドア腰板凹みにはめ込んだパネルの周囲に、予想通りわずかな隙間ができました。

連結面側は実物を見たことがないのですが、本当にこんな形だったのでしょうか。

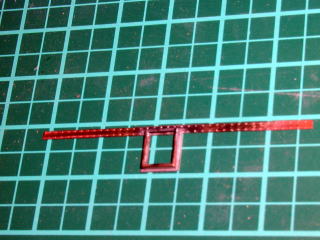

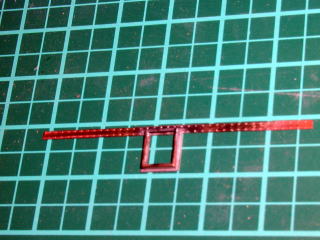

10.車体ディテール作業

先行していたクモハ12やクモハ31でホロワクだけ使用してホロだけが余っていました。

もったいないと思い真鍮板からホロワクを自作してみましたがエコーモデルの製品のようにはできませんでした。

箱サボ受けは正面ウインドシルに少し覆い被さっています。

ピノチオの二段リベット帯に真鍮板から切り出した箱サボの台をハンダ付けしその上に、いさみやの箱サボをハンダ付けました。

ピノチオ二段リベット帯でウインドシルを・ピノチオ一段リベット帯でウインドシルをヘッダーを表現します。

ドアヘッダーはエコーのパーツです。1800mmの荷物ドアは長さが合わず真中で切断して調整しました。

ここで大きな問題が判明しました。

側窓下辺と正面窓下辺の高さが約1mm異なっていました。正面窓のほうが高くなっていました。

そのままウインドシルを貼り付けると乗務員ドアの左右で高さがことなるのがはっきりします。(上の写真)

しかたなく正面窓を下方向に広げる手戻り作業となりました。当然、車内の仕切りも撤去します。

5/4

5/4

正面窓修正が済み、ピノチオ二段あまといを貼り付けました。

正面はピノチオのプレス製キャンバス押えを利用しました。これに0.5mm真鍮線をハンダつけして二段ぽくしました。

正面タテドイは0.5mm線をいさみや割ピンで固定しました。

連結面の造作は実物資料がなかったので自信がないのですが1mm平帯でたてどいを付けました。

またキャンバス押えを0.3mm車体方眼紙から適当に切り抜いて作成しました。

800番台用の薄型パンタ台・ランボードのパーツはないので、エコーのパーツの寸法を参考に真鍮で作成しました。

写真は左右一体で作成し中央で半分に切断する前の状態です。

パンタ周り想像配管です。また実車の木製床板のつもりで床板上面をニス塗りしてみました。

いい色がでましたが実物の床板より美しすぎ、ワックスがけしたフローリングという感じです。

05/18

05/18

ディテール工作がほぼおわったところ

正面屋根のとび板はいさみやのパーツです。4本足のパーツなので位置決め・取り付けが簡単にできました。

とび板の位置は803の特徴である左右非対称なのですが、右のとび板が少し中央よりなのがわかりますでしょうか。

側面乗務員扉直後の窓には、大糸線時代に設けられたと思われる保護棒3本を0.3mm線で表現しました。

正面の2ケタ運行番号窓位置は実車より少し左によってしまいました。真鍮版で枠を切り出し貼り付けました。

実物写真ではわかりにくかったのですが側面幕板に方向幕窓を埋めた跡があったらしいので3mm帯板を張っています。

連結器胴受けはいつもどおりの、いさみやホワイトメタルパーツです。

乗務員ステップは内側に曲がった形をしていたので、それっぽくしてみましたが、これはオーバースケールなものになってしまいました。

11.修正

その後インターネットでクモハユニ44を検索していたら、連結面側のタテトイが正面と同様の丸パイプであることが判明しました!

またキャンバス押えも正面と同様に二段タイプの形状であることがわかりました。

配管までしてしまったのに修正を行わなければならなくなりました。

やはり実物資料の収集は徹底的に行わなければ。。。。。。

続き

4/4

4/4

4/11

4/11

5/4

5/4

05/18

05/18