クモユ141製作記録(3)へ

クモユ141・クモニ83・クモユ147製作記録へ

阪鉄車輌はじめての新性能電車です。

実物は、新性能郵便専用車なので郵政省所有の電車です。

当初、大ミハにもいてクモニ83と組んで走っていたらしいです。

そんなことは、どうでもよくて私はエッチング板から作成しなければいけない在庫を多数抱えているのですが、これらの作成上の最大の難関は屋根の曲げです。

クモル23050のときは屋根部分の長さが短いので、ごまかせたのですが、普通の車輌はそうはゆきません。

折り曲げ機がほしいなぁ。でも高いなぁ。と、思っていたときUSの師匠からの勧めで買ってしまいました。

ニュージャージー州にあるマイクロ・マークという模型工具通販の店があり紹介してもらいました。

日本で折り曲げ機を買うと普通5万円はするのですが、なんと送料込みで$54で手に入りました。(本体$29.95)

ほんとに届くのか少し不安でしたが3週間くらいしたら、重い小包が届きました。

4.組立て

やっと車体組立てです。真鍮キットのスタート位置にたどりつきました。

でも、ここまでの作業もけっこう楽しいものでした。

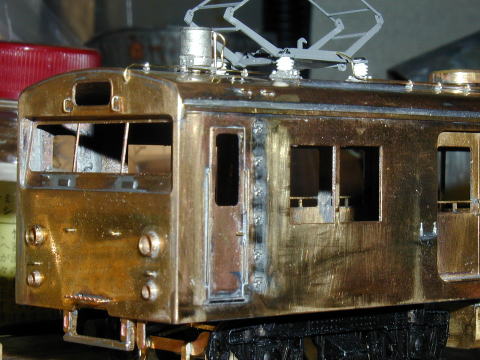

ドアの取り付けと、正面妻板を接合しました。

普通の真鍮キットですと正面妻板のカーブと側板・屋根カーブがバッチリ合います。

タニカワのキットを組んでいると、妻板接合時ほとんど修正不要なのに慣れてしまうのですが、自分で曲げた側板・屋根は妻板断面と、合いません。(予想どおりですが)

上の写真の状態はバッチリ合っているように見えますが結構無理やりで、一部屋根カーブにひずみも出てしまいました。

乗務員ドアを固定し、さらに0.8mm帯板でアマトイを貼り付けました。(本来はキハ55系用に用意した帯板でしたが)

アマドイ位置が少し高いような気がしましたが、実物写真をみてもクモニ83より、かなり高い位置にありましたので、こんなものでいいでしょう。

7/10

7/10このエッチング板に、唯一使い道のわからないパターンがありました。上の写真がそうです。

何か抵抗器と高速遮断機を表わしているのでしょうか。

新性能1M電車なので、抵抗器は自然通風になったとモノの本のありますが、床下がどうもよくわかりません。

このあたりは西湘車輌さんに聞いてみたところ、このパターンは関係ないということが判明しました。

そして独自密閉型抵抗器のハコがついていることがわかりました。(既成パーツなし・・・・・)

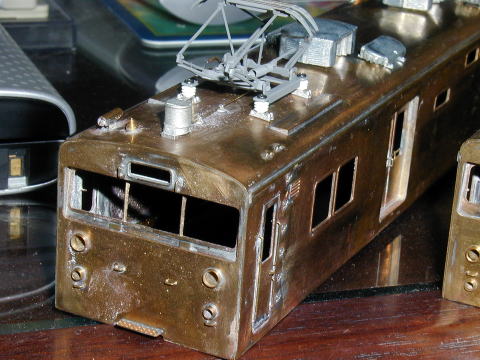

さてクモユと併結させる予定のクモニ83をモデル8のキットから組み立てました。

武蔵野鉄道さんのおっしゃるとおり非常に組みやすい寸法の良く合うキットでした。

エッチング板からの作成に比べると工作量が格段に少なく、物足りないほどです。

クモユと並べるとアマトイの高さや正面方向幕窓の大きさ・ライト類の位置のちがいがはっきりわかります。

左はクモユ、右はクモニです。

クモユは補強兼床板固定用のアングルを付けました。強度があがりました。

クモニのヘッドライトは点灯化しようと思い、ライトケースに内径3mmのパイプを車体内側に付けました。

7/31

7/31パンタ横のランボードはKSのパーツを利用しました。

クモニ83のキットの添付のパーツは少し実物とイメージが異なったので、これもKSのものに変更しました。

KSのものそのままですと断面に三角の穴が開きますので、真鍮板にてこれを塞ぎました。

クモユ141の床板を0.8mm板から準備しました。

またまたインサイドギアー駆動方式とし、M用ボルスターはクハ68414となったタニカワ・クモハ60キットで発生した余剰パーツを利用します。

またインサイドギアーも通常と逆勝手の設置にします。

クモニ83の床下です。日光のDT13/旧型国電Bの組み合わせですが、一部ハコを自作しました。

8/7

8/7写真はわざと上下逆さにしました。

クモニ83の車体にパーツ類を付けました。

エコーの車体側面折たたみステップはホントに車体から浮いた状態になってカッコよいのですが、ハンダつけがむつかしかったです。

屋根上配管はエコーの外径0.5・内径0.3mmパイプを使用して高圧配管の管太さの違いを表現してみました。

避雷器の配線はガイドブックにあった83009の正面妻板に下りてくるのが気にって、009と同様にしましたので、当車は009ということになりました。

連結器胴受けはキットのものに厚めの真鍮板を裏打ちしてみました。

8/14

8/14

その後、芝生氏のHPにてクモニ83も新規公開されたので、よく眺めておるとクモニ83の抵抗器には、どうもすべて耐雪カバーが取り付けられていることが判ってきました。

大阪駅で大ミハのクモニを撮影されている写真にも耐雪カバーが付いています。東海道・山陽なのに・・・・。

というわけで急遽カバーを真鍮板から作成してみました。図面はないのでTMSスタイルブックの80系電車の図面を参考にしました。

また、ネコの戦後型旧国ガイドブックだけを見てクモニ83009にしようと思いましたが、017に変更いたします。

さて、本題のクモユ141も作業を進めました。

ホイッスルとホイッスルカバーはいさみやのオリジナルパーツです。

パンタから避雷器までの配線はしましたが、避雷器から先がわかりません。

パンタからの高圧配管は碍子付近で急激に持ち上げたような写真を見かけましたのでやってみました。

これも0.5mmパイプと0.3mm線の組み合わせです。

PS16ははじめて使います。不思議なことにPS13より安いんですね。

ジャンパー栓やジャンパーケーブル受けを付けてみました。また非パンタ側の妻には銘板が付きますのでモデル8のものをハンダで貼り付けました。これだけでちょっと感じが出ました。

左のクモニ83017は芝生氏HPの写真を参考にしました。

クモユ141のほうは不明点多くよくわからないので、東海型専門の西湘車輌さんに相談しながらジャンパ栓を付けてみましたがフィクションがかかっています。

新性能のジャンパー栓は旧国に比べてずっとむつかしいですね。(というのは私だけですか)

8/28

8/28