一応アマトイまではりつけていました。

正面あまといはピノチオ引抜き二段アマトイを焼きなました上で曲げて貼り付けたのですが、どうもカタチが気に入りません。

もう一度やり直しました。

あまといを貼りなおして、配管・てすりなどを取り付けました。

たてどいが半流国電のように乗務員扉の後ろにあるのがクモハ32002の特徴でもあります。

ヘッドライトステーも取り付けました。ぐっと電車らしくなります。

とくにヘッドライト脇に通る避器からの配線がヘドライト横の手かけを迂回して固定されているのを表現しました。

'081026

'081026非パンタ側です。

こちらはホロワクの上にホロを引っかけるフックがありますので0.3mmで作成しました。

ベンチレータを組立て、キット添付のランボード・パンタ台を載せてみました。

パンタかぎはずしリンクを取り付けたいのですが、どうもリンクの構造がよくわかりません。

平妻国電の場合、何タイプかあるようなのでよく調査しなければなりません。

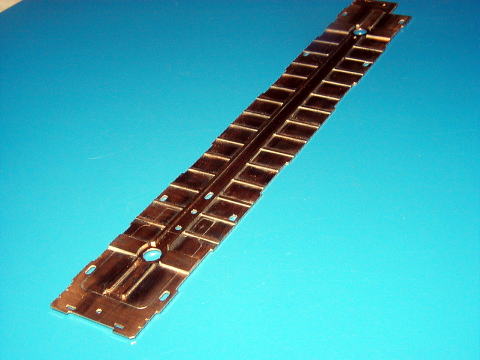

キットに添付されていた床板です。

インサイドギア駆動およびパワートラックに対応できるよう穴が開いています。

両運車で、いまさらインサイドギアはないです。パワートラックもいまいちなんですね〜。

モーター穴は埋めました。ついでに台枠表現を1mm角線と帯板で表現しました。

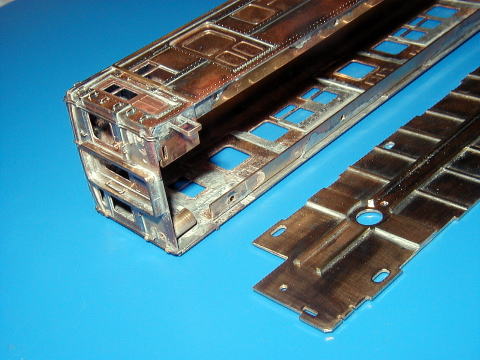

これは床板固定位置が車体スソから浅いピノチオ流の組み方をしたためです。

ジャンパーケーブルがジャンパー栓に接続され車体側ジャンパー受けにてぶらさがっている場合、ジャンパーケーブルを真鍮線で表現します。

このため通常床板に設置しているジャンパー栓をなんらかの方法で車体に固定します。

今回は床板を切り取って車体に固定することにしました。

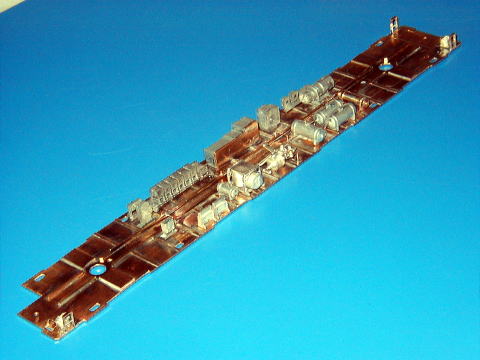

機器類を固定してみました。

手前の2コならんだフューズ箱の左側には、まだ小さなハコが2つくらいあるのですが、ネジ穴との干渉をどうするか考案中です。

一番奥のエアタンクは、いさみやにあった真鍮挽きものフチありタンクです。

'081103

'081103抵抗器は日光モデルの旧国Aですが減流抵抗器を切り継ぎしました。

今回はじめてブレーキロッドを表現してみました。実はこの床下機器配置、阪田さんの32002を参考にさせていただきました。

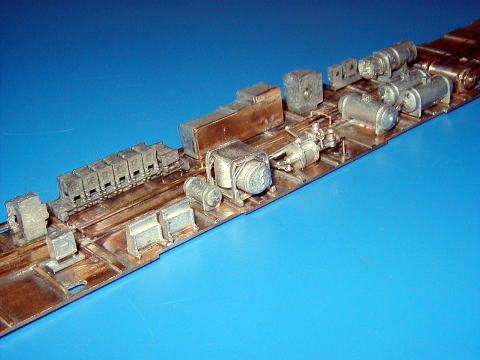

側面の直通配管を0.5mm線で設置しました。クモハ32002はぶどう色の車体になぜかこの配管をクリーム色で塗装してあります。

配管が目立ちまくっておりますので、省略するする訳にいかんと思いました。

配管設置にあたり特にヒューズ箱は床板からの浮きが足りず、さらに1mm浮かせました。

またヒューズ箱手前の謎のハコは不鮮明な資料写真しかなかったのでいまいち自信がありませんがエンドウ・クハ111の余り部品であった高圧フューズです。

反対側です。こちたにも配管を設置しました。

MGの手前の謎のハコですが、これまたエンドウ・クハ111の余り部品であった連結器格納箱です。

パンタ側車端は、床板を車体側に固定した関係でブレーキ配管コックも車体側となってしまいました。

釣り合い空気溜めは、いさみやのパーツです。

全体としてはこんな感じで、床下ディテール作業はほぼ終わりです。

'081109

'081109

'081115

'081115