このキットでそのまま国鉄キハ05にはしません。

キハ04・05・06は多くが私鉄に払い下げられました。

今回このキットから江若鉄道のキハにすることにしました。

江若鉄道にはキハ41000払い下げのものが、それぞれキハ14,15,16,17と名乗っていたようです。

この中で現在インターネットから比較的多くの写真を発見できるのはキハ16,17です。

特にキハ16は江若鉄道から紀州鉄道(御坊臨港鉄道)に譲渡され、この時代の写真も発見できました。

フクシマからキハ17は製品として出ていたこともあり、江若鉄道キハ16とすることに決定しました。

下回り

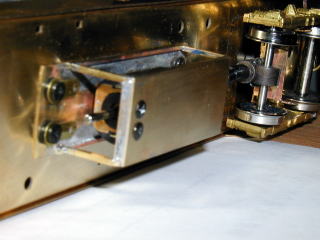

駆動方式はフクシマFMギア・マシマモーターを使用することに決めました。

が具体的な図面はひいていません。

マシマのモーターは本当に小さく、床下に吊ることができそうです。

エンジンマウントの中にいれてしまうことにしました。

左は珊瑚のキットに添付されていたホワイトメタルのエンジン部分と吊り金具です。

右はエンジンマウントを真似てモーターマウントを自作してみました。

幅はさすがにどうしようもないので、広げました。

珊瑚のホワイトメタルパーツは真ん中でまっぷたつに切りモーターの両側に貼り付けるように固定する予定です。

それにしてもエンジンマウントだけDMH17並のデカいものになりました。

こちら側の固定は金具をネジで固定するようにしました。

動台車です。

FMギアで一軸駆動させるためにはFMギアが回転しないように台車側から固定するステイを作成しました。

FMギアには組み立てに使用する2本のネジを利用して薄い真鍮板を固定しました。

マクラバリからのステイはFMギアに固定した薄板を挟み込むようにしました。

直接接合はせず、0.8mm線で間接を作ってあります。

3/27

3/27プロペラ・シャフトのリンク部分は実物に比べてやたらデカいプラ製なのですが、機構的に実物に近くなったので満足してしまいます。

まだ試運転してないので、ちゃんと走るのかどうかわかりませんが・・・・

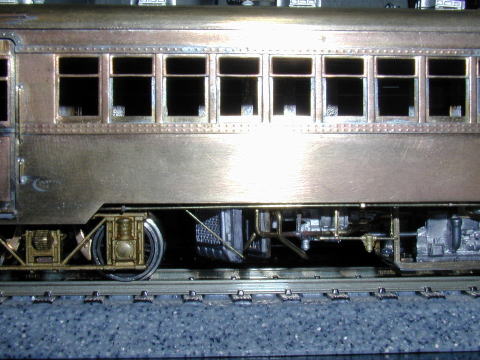

キハ41000時代のオリジナルのラジエーターは大きいものが2つ付随台車の後ろに付いています。

江若鉄道ではこのラジエーター直後に2つ小さなラジエーターが追加されているようです。

この追加された小さなラジエーターは形態もよくわからなかったのですが、1mm真鍮板に0.4mm線を並べ周りを四角く囲んでそれっぽくしてみました。

そしてラジエーターホースの配管を改造したようで、非常に複雑な配管になっています。

資料の写真も少なく想像で0.8mm真鍮線で配管してみました。

ブレーキシリンダーはエコーのテコ付きのテコの片方を切り落としました。これはフクシマの製品を参考にしました。

がテコの先、引き棒が伸びる位置がラジエーターと干渉することになりヘンなのですが・・・・

自分のクルマのボンネットを開けてエンジンルームを見るとラジエーターホースはやはりラジエーターの下部に接続され、ラジエーター上部からエンジンに戻っています。

キハも同じはずであると考えました。

まずエンジンからの出てきた熱湯は写真の奥の小さいラジエーター下部に接続し、次のその前のキハ41000オリジナルのラジエーターにチェインします。

そして手前の小さいラジエーターに接続するホースは大きく迂回したようになっています。これはオリジナルの配管を無理やりこじたのではないかと想像しています。

さらに手前のキハ41000オリジナルのラジエーターにチェインし、エンジンに戻ります。

手前にブレーキシリンダーからの配管があり、渦巻きチリトリがあったりして、にぎやかな配管になりました。

下回りを組み立てたところです。

エンジン左上はバッテリーです。キハ41000はエンジン右下に燃料タンクがあるはずですが江若キハは、エンジン換装したのか、排気管がオリジナルとは逆勝手になっており、燃料タンクがありません。

気動車で燃料タンクがないはずはないのですが、結局どこに移設されたのかよくわかりませんでした。

カプラーはダミーにしようかとも思いましたがkadeeを使用することにしました。

エコーのカプラーポケットをつけたのは良かったのですが、kadeeカプラーが通りません。

中西さんに#711を薦められましたがkadeeのHPで調べるとプラ製のようでした。

金属製にしたかったので#16の根本を切り落とし、残った部分の少し太い部分に1.2mmの穴をあけました。

さらにカプラーの後頭部をヤスリで削りました。

写真ではわかりにくいかもしれませんが、1.2mmのパンタ用ビスで固定しました。

予想通りカプラーの首振りはわずかで、連結運転はできないかもしれません。

EF81で連結器高さを確認しました。出っ張り具合もまぁまぁです。

今写真もみて気づきました。ヘッドライトステー回りのハンダを仕上げてなかったー。

正面床下には、いさみやのツナギ箱をつけました。

また正面左にはステップがあるので1mm帯板から自作しました。

客用ドア下にもステップが下がっているのですが、どう考えても台車に当たるので省略しました。

4/3

4/3この方向から見た配管には自信があります。ちょっとエンジンマウントはオーバースケールですが・・・・

私が参考にした写真をUPされていたHPはすぐに特定化できると思います。

完成の暁にはお礼をしないといけないですね。

マシマモーターからの配線には、エンジンの陰からはみ出さないよう、普通のリード線より固いものがいいと思っていました。

カテゴリー5のEthernetLANケーブルのツイストペアが銅のハリガネで太さも固さも調度よいのでこれを使用することにしました。

8ワイアーなので8種類の被覆になのですが一番地味な茶色を使用します。LANのケーブルはたくさん作りましたが、鉄道模型に使うとは思いませんでした。

4/10

4/10実際にモーターに電源を接続して試運転です。

以外にスムースに駆動します。

5/1

5/1